La baisse des prix dans une économie peut déclencher des réactions variées chez les consommateurs. Entre inflation négative et déflation, la distinction s'avère essentielle pour comprendre l'état réel de l'économie et ses implications sur le pouvoir d'achat des ménages.

Les différences fondamentales entre inflation négative et déflation

La distinction entre ces deux phénomènes économiques se révèle primordiale pour évaluer la santé d'une économie. La Banque Centrale Européenne (BCE) surveille attentivement ces indicateurs pour maintenir la stabilité des prix, avec un objectif d'inflation fixé à 2%.

La définition technique de l'inflation négative

L'inflation négative représente une baisse temporaire et localisée des prix. Ce phénomène s'observe notamment lors d'événements ponctuels, comme illustré en février 2015 avec une baisse des prix à la consommation de -0,4% sur un an en France. Cette situation résultait principalement de la chute des prix du pétrole.

Les caractéristiques spécifiques de la déflation

La déflation se caractérise par une baisse généralisée et durable des prix dans l'économie. Cette situation affecte l'ensemble des secteurs économiques et peut entraîner une réduction des investissements, une diminution des salaires et une augmentation du poids de l'endettement des ménages.

L'impact psychologique des termes sur le comportement des consommateurs

La baisse des prix constitue un phénomène économique complexe qui affecte les perceptions des consommateurs. La manière de nommer ce phénomène influence directement les comportements d'achat et la confiance des ménages. Les banques centrales et les institutions financières adaptent leur communication pour maintenir un équilibre économique sain.

La perception du terme 'inflation négative' par le grand public

Le terme 'inflation négative' évoque une situation temporaire et maîtrisée de baisse des prix. Cette formulation rassure les consommateurs car elle suggère un phénomène passager, comme l'illustre la situation de février 2015 où l'Insee a enregistré une baisse des prix de 0,4%. Cette baisse était principalement liée à la chute des prix du pétrole. Les consommateurs maintiennent alors leurs habitudes d'achat car ils anticipent un retour à la normale. La Banque Centrale Européenne utilise stratégiquement ce terme pour éviter une modification profonde des comportements économiques.

Les réactions comportementales face au mot 'déflation'

Le terme 'déflation' génère une anxiété marquée chez les consommateurs. Cette appellation induit une baisse générale et prolongée des prix, entraînant des modifications profondes dans les habitudes d'achat. Les consommateurs ont tendance à reporter leurs achats dans l'attente de prix plus bas, ce qui ralentit l'activité économique. Cette situation provoque une réduction des investissements des entreprises et une pression à la baisse sur les salaires. L'exemple du Japon dans les années 90 illustre les effets négatifs d'une spirale déflationniste sur l'économie nationale.

Les conséquences économiques de la baisse des prix

La baisse générale des prix dans l'économie représente un phénomène complexe avec des implications variées. L'inflation négative, caractérisée par une diminution temporaire des prix, se distingue de la déflation qui désigne une baisse prolongée et généralisée. Ce mécanisme économique influence directement les comportements des acteurs du marché et la dynamique globale de l'économie.

Les effets sur le pouvoir d'achat des ménages

La baisse des prix modifie la capacité d'achat des consommateurs. À première vue, cette situation semble avantageuse car elle permet d'acquérir plus de biens avec le même budget. Néanmoins, l'expérience montre que cette situation peut mener à une spirale négative. Les entreprises réduisent leurs investissements et les salaires stagnent, ce qui diminue progressivement les revenus des ménages. Cette dynamique s'observe particulièrement dans les périodes de déflation prolongée, comme l'a vécu le Japon dans les années 90.

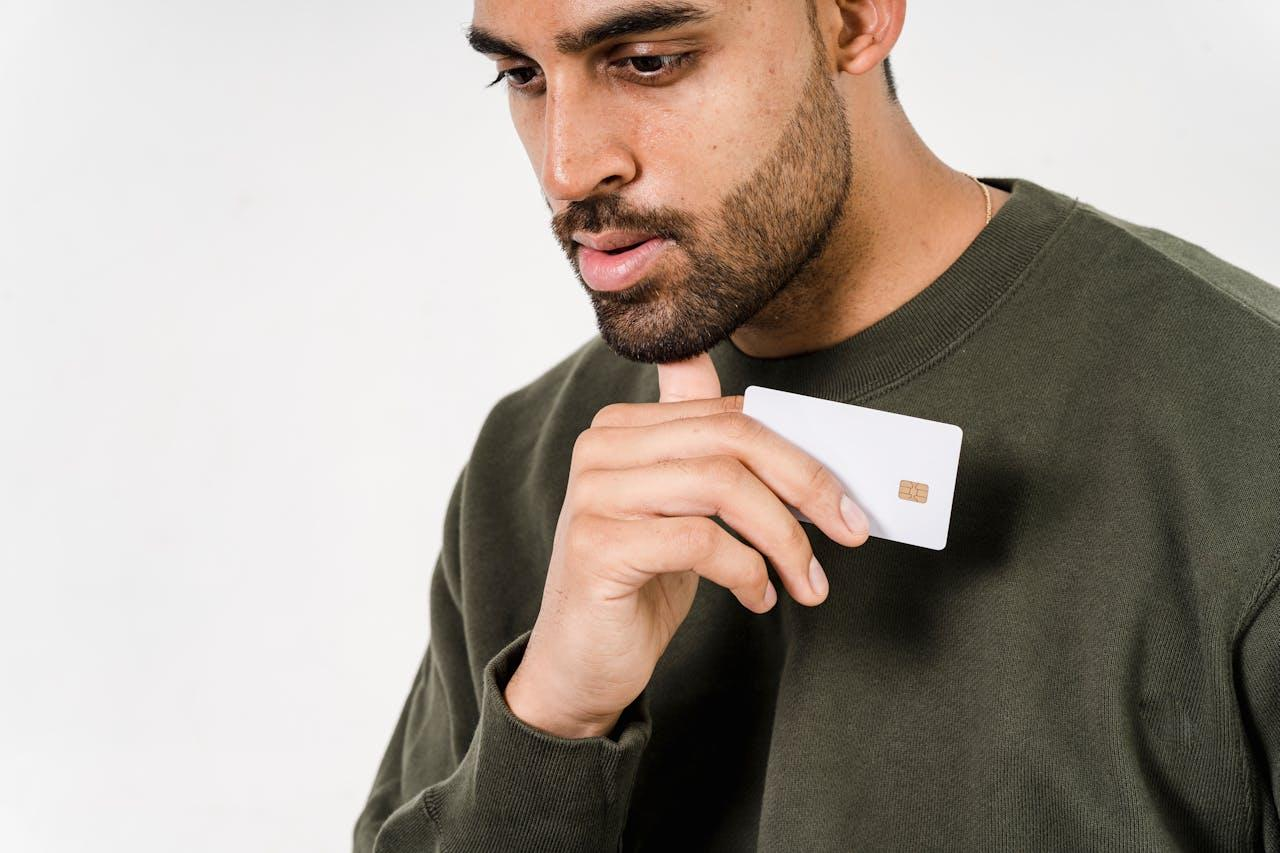

L'influence sur les décisions d'achat et d'épargne

La perception d'une baisse continue des prix modifie les comportements d'achat. Les consommateurs tendent à reporter leurs achats dans l'attente de prix plus bas. Ce mécanisme psychologique affecte les décisions d'investissement des entreprises et ralentit l'activité économique. La Banque Centrale Européenne maintient un objectif d'inflation à 2% pour éviter ces effets négatifs. Cette cible vise à stimuler une croissance équilibrée et à maintenir une dynamique économique stable dans la zone euro.

Les stratégies d'adaptation face à la baisse des prix

La baisse des prix modifie significativement le paysage économique et invite à repenser nos comportements financiers. Dans un contexte où l'inflation négative se distingue de la déflation, les consommateurs doivent adopter des approches réfléchies pour optimiser leur gestion budgétaire et leurs investissements.

La baisse des prix modifie significativement le paysage économique et invite à repenser nos comportements financiers. Dans un contexte où l'inflation négative se distingue de la déflation, les consommateurs doivent adopter des approches réfléchies pour optimiser leur gestion budgétaire et leurs investissements.

Les ajustements budgétaires recommandés

La période de baisse des prix représente une opportunité pour réorganiser son budget. L'analyse des dépenses devient primordiale pour identifier les secteurs où les prix diminuent. Les consommateurs peuvent constituer une épargne de précaution tout en maintenant une consommation régulière. La Banque Centrale Européenne surveille attentivement ces variations pour maintenir un équilibre économique, avec un objectif d'inflation à 2%. Les ménages doivent rester vigilants face aux pratiques comme la shrinkflation, où les quantités diminuent sans modification visible du prix.

Les opportunités d'investissement à saisir

La période actuelle présente des occasions d'investissement spécifiques. Les marchés financiers réagissent aux variations de prix, créant des opportunités pour les investisseurs avisés. L'immobilier, les obligations et les actions méritent une attention particulière durant ces phases économiques. Les experts recommandent une diversification des placements pour minimiser les risques liés aux fluctuations du marché. Cette période nécessite une analyse approfondie des secteurs économiques pour identifier les investissements les plus pertinents.

Le rôle des banques centrales dans la gestion des variations de prix

Les banques centrales représentent les gardiennes de la stabilité monétaire. Leur mission fondamentale consiste à maintenir l'équilibre des prix dans l'économie. Cette responsabilité s'illustre par un objectif précis : atteindre une inflation proche de 2% pour assurer une croissance économique stable.

Les actions de la BCE pour maintenir la stabilité des prix

La Banque Centrale Européenne utilise différents instruments pour réguler les variations de prix. En mars 2015, face à une baisse des prix de -0,4%, la BCE a lancé un programme de Quantitative Easing massif. Cette initiative a permis d'injecter plus de 1 000 milliards d'euros dans la zone euro, avec l'objectif de stimuler l'activité économique et les prix. La BCE surveille attentivement les indicateurs économiques pour adapter sa politique monétaire aux besoins du marché.

L'influence des politiques monétaires sur la consommation

Les décisions des banques centrales impactent directement les comportements des consommateurs. Une baisse générale des prix peut modifier les habitudes d'achat. Par exemple, en 2015, la diminution des prix était principalement liée à la chute des tarifs pétroliers. Cette situation a généré des effets sur le pouvoir d'achat des ménages. Les banques centrales travaillent à éviter les anticipations négatives des consommateurs, car ces dernières risquent d'entraîner un report des achats et des investissements.

Les nouveaux phénomènes économiques liés aux variations de prix

Les mécanismes de fixation des prix évoluent constamment dans notre économie moderne. Face aux défis économiques actuels, de nouvelles pratiques commerciales ont émergé, modifiant en profondeur les rapports entre producteurs, distributeurs et consommateurs. L'analyse de ces phénomènes révèle une transformation significative des stratégies tarifaires.

La shrinkflation et la greedflation : comprendre ces tendances

La shrinkflation représente une pratique où les fabricants réduisent la quantité d'un produit tout en maintenant son prix initial. Cette stratégie est désormais encadrée par la loi, obligeant les supermarchés à informer clairement leurs clients. La greedflation, quant à elle, caractérise l'augmentation des prix par les entreprises dans le but d'accroître leurs marges bénéficiaires, sans justification liée aux coûts de production. Les analyses de la BCE montrent que les profits des entreprises ont contribué à hauteur de deux tiers dans l'inflation européenne en 2022.

Les effets de la cheapflation sur le marché de la distribution

La cheapflation se manifeste par le remplacement d'ingrédients traditionnels par des alternatives moins onéreuses. Cette pratique impacte directement la qualité des produits proposés aux consommateurs. Un exemple marquant illustre ces nouvelles dynamiques : les Monaco à l'emmental de Belin, dont le poids a augmenté de 10% tandis que le prix grimpait de 29%. Cette situation reflète une transformation profonde des modes de consommation et des stratégies commerciales dans la distribution. La BCE, dans sa mission de maintien de la stabilité des prix, surveille attentivement ces phénomènes qui influencent directement le pouvoir d'achat des ménages.